これまで「グラフィック・メディスン」の概要、「医療マンガ」のジャンルをたどり、前回は闘病エッセイマンガについてとりあげた本連載。今回は、生のあり方を考えるときに立ち現れる「障・老・病・異」といわれる4つのトピックに焦点をあて、それにまつわる医療マンガを紹介していく。

吉田美紀子『消えていく家族の顔――現役ヘルパーが描く認知症患者の生活』表紙

吉田美紀子『消えていく家族の顔――現役ヘルパーが描く認知症患者の生活』表紙

「グラフィック・メディスン」は、医学、病い、障がい、ケア(提供する側および提供される側)にまつわる包括的な概念であり、細分化された専門領域からこぼれ落ちてしまいかねない層に目を向けることを目的として発展してきた取り組みである。

社会学における「生存学」の概念においても同様の方向性は表れており、「障・老・病・異」として、介護やセクシュアル・アイデンティティなど「生」のあり方を包括的に探求する領域が提起されている(註1)。「医療」や「病」において境界の線引きを定めがたい周辺領域をどのように扱うことができるかという観点は、「医療マンガ」をジャンルとして捉えるうえでも課題となるものだ。グラフィック・メディスンや「生存学」の概念を参照することによって、医療マンガのジャンル自体をより豊かなものとして捉えることができる。さらに、私たちを取り巻く健康や医療、社会のあり方をよりよいものにしていくためのヒントをもたらしてくれることだろう。

「老・介護・認知症」――「老い」にどう向き合うか?

人は誰しも老いる。しかしながら、本人の老化、あるいは、家族の介護など身近な問題となるまでは、その当たり前のことに気づきにくいものであろう。マンガ表現によって、老いや介護の世界をどのように描くことができるのであろうか。

介護の現場における問題をとりあげた先駆作となった『ヘルプマン!』(くさか里樹、2003~2014年、「イブニング」連載)、『ヘルプマン!!』(2015~2017年、「週刊朝日」連載)は、猪突猛進型の主人公の青年が特別養護老人ホームにて老人介護に奮闘する物語であり、凄惨なまでに厳しい介護の状況、介護虐待の現実、保険制度や介護職員の待遇など、複雑に絡みあう現場の問題を広く知らしめるのに貢献した。『ヘルプマン!! 取材記』(2017~2019年、「週刊朝日」連載)では、スクープ記事を挙げ自身の出世に躍起になっている新聞記者を主人公に据えることで、介護ビジネスおよび現場をまた別の角度から捉える視点を導入し、介護行政をめぐる問題点に焦点を当てている。いずれも綿密な取材に基づき現場に通暁したうえで、介護者、家族、本人、報道などさまざまな視点から、老人介護をめぐる状況を捉えた野心作であり10年を越える長期シリーズとなった(註2)。

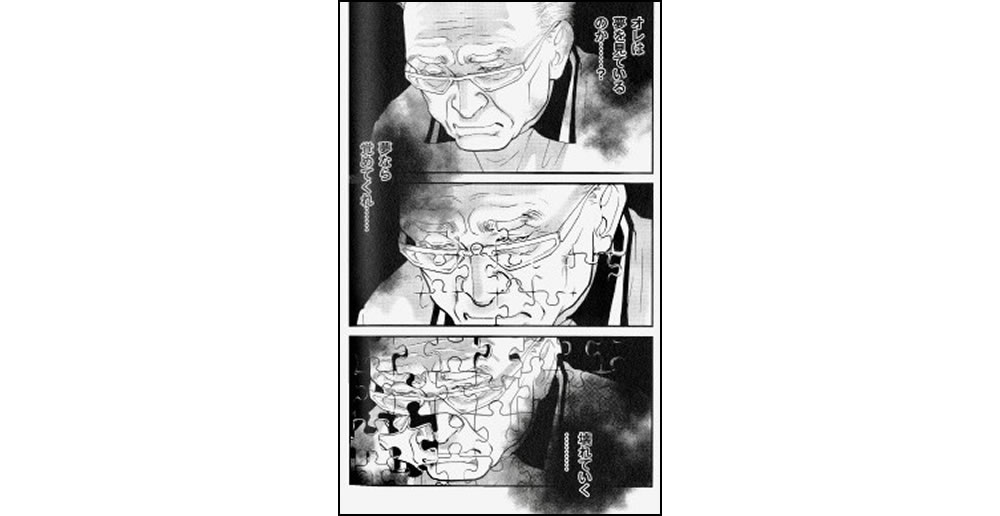

なかでも、「高齢ドライバー編」(『ヘルプマン!!』2~3巻)は当事者の視点から記憶の欠落が生じる恐怖を描いている。自分の記憶に自信をもてなくなる事態は自我が崩壊してしまいかねない根源的な恐怖であるにちがいない。身内であっても、「なぜ当たり前のことができなくなってしまうのか」と問い詰めてしまいがちであるが、マンガの表現を通して、「当たり前のことができなくなってしまう」当事者に心を寄り添わせることができる。とはいえ、もちろん介護は綺麗ごとではすまない世界であり、家族など身近な人たちをも巻き込み皆が消耗してしまいかねない。少子高齢化が急速に進む日本社会において、老いのあり方および老いをめぐるさまざまな問題は私たち自身の課題となるものだ。

くさか里樹『ヘルプマン!!』2巻、192ページ

くさか里樹『ヘルプマン!!』2巻、192ページ

吉田美紀子『消えていく家族の顔――現役ヘルパーが描く認知症患者の生活』(竹書房、2020年)は、マンガ家と介護ヘルパーを兼務している作者によるエッセイマンガであり、実際の臨床経験に根差した多様な症例をめぐる家族模様が描かれている。認知症と一口にいっても、「アルツハイマー型認知症」、「軽度認知障害」など症例も多種多様である。あるいは、「若年性認知症」、「レビー小体型認知症」、「血管性認知症」などもあり、うつ病との併発もある。それに伴う問題や気性、ふるまい方、家族の関わり方、各々の家族環境もさまざまである。認知症を患っている当事者の視点から見える世界をマンガで表現している。タイトルにある「消えていく家族の顔」とは、娘の顔がわからなくなり、今住んでいる家がどこであるかもわからなくなってしまっている状況を表している。当事者の「気持ち」をマンガならではのわかりやすく視覚に訴える手法で表現することにより、介護をめぐるそれぞれの状況をとりあげている。

吉田美紀子『消えていく家族の顔――現役ヘルパーが描く認知症患者の生活』8ページ

吉田美紀子『消えていく家族の顔――現役ヘルパーが描く認知症患者の生活』8ページ

著者はもともと20代から4コマ誌を中心に活躍してきたが、『40代女性マンガ家が訪問介護ヘルパーになったら』(双葉社、2015年)によれば、40代を越えマンガ家としての発表の場も縮小し、新たに始めた就職活動のなかでめぐりあったのが介護職であったようだ。『消えていく家族の顔――現役ヘルパーが描く認知症患者の生活』と重なるエピソードも多く見られるが、読み比べてみることで、介護ヘルパーからの視点、患者の視点からの物語と、視点が変わり世界の認識が変わっていく。介護ヘルパー職を取り巻く課題も浮かび上がってくる。

家族の視点からの物語として、ニコ・ニコルソン『わたしのお婆ちゃん 認知症の祖母との暮らし』(講談社、2018年)は、おばあちゃん子として育った孫の視点からアルツハイマー型認知症を患う祖母(「婆ル」)の「奇行」に翻弄される家族をめぐる物語である。身近な存在だったはずの祖母が変容し、それに伴い家族の関係性もぎくしゃくしていく過程の戸惑いや葛藤が丹念に綴られている。祖母に対し愛情を抱いている孫娘としての筆者が結局は、祖母の存在を受けとめきれなくなってしまい施設に委ねる決断を下すに至る。「あの時どうしていればよかったのか?」。正解はひとつではないし、そもそもどのような選択をしたとしても何らかの後悔は残ってしまうものであるかもしれない。この作品を制作する過程自体が、認知症を患って以降、祖母が見ていた世界を筆者が追体験する試みにもなっている。

「心の病気」とどう向き合うか?

心の病気もまた当事者以外にはその症例が実際にはどのようなものであるのか、わかりにくい領域であろう。マンガによる表現を通して、それぞれの症例を抱える人たちの視点からどのように世界が認識されているのかを垣間見ることができる。

みやざき明日香『強迫性障害です!』(星和書店、2018年)は、作者自身が患っている強迫性障害がどのような病であるか、そして日常生活においてどのような困難を抱えているかを描くエッセイマンガである。とりわけ強迫性障害は、当人にだけ見える視覚の世界があり、汚染をめぐる不安や恐怖が当事者からはどのように見えているのか、貴重な証言集になっている。「発症と悪化のきっかけ」「再治療と回復」など強迫性障害と共に歩んできた半生をふりかえる試みとなっており、症状を抱えるなかでよりどころにしていた参考書を刊行している出版社に企画を持ち込むことで成立した作品であるようだ。かくして、「精神医学・脳神経科学領域の出版社」と銘打つ専門出版社からこのエッセイマンガが誕生し、『強迫性障害治療日記』(星和書店、2019年)としての続編もある。擬人化された強迫神経症は獰猛な牛の姿で描かれているが、作者が症例をよく理解していく過程で、その牛は消え去ることはないものの表情が和らいでいく。

みやざき明日香『強迫性障害治療日記』2ページ

みやざき明日香『強迫性障害治療日記』2ページ

木村きこり『統合失調症日記』(ぶんか社、2018年)はタイトルにあるように、「統合失調症」を発症した高校時代の回想から、幻聴や幻視に囲まれた日常が描かれる。「あとがき」によれば、「治療の一環としてドクターに口下手な私が日々あったことを伝えるために始めた」とあり、まさしくグラフィック・メディスンの実践となっている。

Tokin『実録 解離性障害のちぐはぐな日々――私の中のたくさんのワタシ』(岡野憲一郎解説、合同出版、2018年)は、自分が自分であるという感覚が失われている状態を指す「解離性障害」をめぐる自伝的エッセイマンガである。「はじめに」による説明によれば、「抱えきれないようなストレスやつらい出来事に遭遇してしまった時」、「つらくなったら自分と感情を切り離して」しまうことにより、「切り離された感情が徐々に別の人格を形成してしまう」症例が解離性障害であるという。加えて、躁うつ病として知られる「双極性障害」を併発していた筆者は、まず自分が抱えている違和感が何に起因しているかがわからずに戸惑っている。「私と世界との間には とても大きな川があって みんなはその川の向こう岸にいるような気がする」が、「でも私はなぜか そちら側には行けない」。心も体も一見、病気ではないために、高校時代の筆者が親に精神科に行きたいと申し出て精神科クリニックに通うも解決の糸口を得られないままである。「求められるのは『患者力』?! 違和感を説明するのは難しい」という章題に付されているように、そもそも自分の症例がどのようなものであるのかを見極めること自体が難しく、その症例について説明することはさらに難しい。

マンガによってやわらかく表現されているものの、突然の退職後の入院生活、自殺未遂や死にたいという気持ちが随所に盛り込まれていることからも、実際には大変な半生であったのだろう。「あとがき」においても、「今まさに、死にたさや苦しさを抱えている方」、「そういった苦しさを抱えた方の近くにいらっしゃるご家族やご友人の方」にメッセージが向けられている。

作品全体を通して、「普通」や「まとも」の概念が揺らいでいくのではないか。解離性同一性障害はたしかに珍しい症例であるかもしれないが、その視点から私たちの世界がどのように映っているかを疑似体験する機会を得ることで、私たちの世界がいかに「普通」という概念に抑圧されているかをあらためて考えさせられる。マンガ表現を通して、今ある世界を別の角度から見る視座を得ることにより、私たちがつい「当たり前」と思い込んでしまっている価値観について立ち止まって考えてみることができる。

Tokin『実録 解離性障害のちぐはぐな日々――私の中のたくさんのワタシ』40~41ページ

Tokin『実録 解離性障害のちぐはぐな日々――私の中のたくさんのワタシ』40~41ページ

モンズースー『発達障害と一緒に大人になった私たち』(竹書房、2020年)は、筆者自身もADHDの当事者であり、発達障害の疑いがある息子を持つ立場から、「発達障害」とみなされていた人がどのように大人になっていったのかをめぐる取材に基づいたエピソードの集積である。筆者自身を含む9つの例からは、それぞれの苦労のあり方もさまざまであり、人生の多様性をあらためて一望できる。ほかの症例と比しても、「発達障害」は近年、周囲の理解が進みつつあるが、その一方で情報に対する偏りもあり、発達障害やアスペルガーという言葉が差別的に使われる向きも少なくない。何となく知っているような気がしていても、発達障害の当事者が年齢を重ねていく様子までは、よほど近い存在がいないかぎりは通りすぎてしまっているのが現実ではないか。

「病」の境界線――更年期・不妊治療

「病」の境界線として、例えば不妊治療や更年期をめぐる不安や戸惑いを扱うエッセイマンガも近年進展している領域である。まきりえこ『オトナ女子の謎不調、ホントに更年期?』(集英社、2019年)は、突然の閉経を契機に「謎不調」として、疲労感、倦怠感、関節痛、うつ症状、骨密度低下など、細々とした身体的な変調の数々と、それに伴う精神面での戸惑いなどをコミカルに綴っている。

ある章の題名に付されているように、「更年期治療は医療の進歩の狭間に置き去られ」てしまっている領域である。年齢を重ねれば誰しもが通る段階であるために、確かに本文中でも作者の葛藤について言及されているように、「『更年期のつらさは我慢すべき』という考え方があるのかも」と躊躇してしまうこともあるのだろう。加えて、本人以外を取り巻く周囲の環境も大きく変化していることが多く、育児や親の介護、キャリアなどさまざまな負担が同時期に重なることもある。本書の作者の場合はさらに配偶者が膝蓋骨の骨肉腫手術という大病を患っており、『夫が骨肉腫になりました』(扶桑社、2015年)として、その顛末もエッセイマンガにまとめられている。

不調を感じてもよほどのことでなければ診療にかからずにすませてしまうこともあるのだろうし、病院通い自体がストレスになることすらある。症例がすぐにはつかないこともあるだろう。作者の場合は10年越しの「謎不調」の要因として、「シェーグレン症候群」という症例診断に行きついている。シェーグレン症候群とは膠原病の一種で、ストレスなどが理由となり免疫が暴走する自己免疫疾患であるそうだが、この作品もコミカルに描かれているものの、「もうれつに死にたくなる」状況についても描かれている。

まきりえこ『オトナ女子の謎不調、ホントに更年期?』131ページ

まきりえこ『オトナ女子の謎不調、ホントに更年期?』131ページ

症例の診断が得られることによって、「おおげさな患者」と見られたり、「詐病」として扱われたりするのではないかという不安から解放され安堵するというのも皮肉な話ではあるが、多くの患者にとって症例の診断が得られないことの不安の大きさを物語るものでもある。

あるいは、グラフィック・メディスン学会の中心メンバーであるMK・サーウィックによる編著『メノポーズ――マンガで扱う更年期』(ペンシルヴァニア大学出版局、2020年、未訳)は、20を超える女性アーティストによるアンソロジー集である。年齢をいかに重ねていくかというエイジズムの観点は英語圏でも注目されている領域である(註3)。

「異」から世界を捉える眼差し

さらに、セクシュアル・マイノリティなどの繊細な領域をどのように捉えることができるであろうか。新井祥『30歳で「性別が、ない!」と判明した俺がアラフィフになってわかったこと。』(ぶんか社、2019年)は、セクシュアル・マイノリティの問題を積極的に扱ってきた筆者によるエッセイマンガである。30歳まで「女性」として暮らしてきたが、インターセックス(ターナー症候群)と診断されて以降、縮胸手術を受けるなど体の男性化治療を進めてきた体験を踏まえ、男女の身体をめぐる問題や、セクシュアル・アイデンティティのあり方の多様性を提起する。

加えて、エイジズムの観点に焦点が当てられている。幼少期の「女の子の記憶」からも遠ざかっており、しかし、少年や青年期の記憶も経験もない。これから年齢を重ねていく姿も想像できない。作中で参照されているように、「FtM」(Female to Maleの略)と呼ばれる「女性という性を割り当てられたものの男性として生きる」ことを望むあり方もあれば、中性的な志向もあり、セクシュアル・マイノリティといってもそのあり方もまさに千差万別である。50代を目前にすることで、あらためて自身の人生のあり方を探るなかでの戸惑いや感慨が、ギャグマンガを基盤にしながらも提起されている課題は深みがあるものだ。

医学、病い、障がい、ケア(提供する側および提供される側)をめぐる包括的な概念としてのグラフィック・メディスンを媒介にすることで、医療の周縁領域である「老(介護)」「障がい」「『病』の境界線」「異」を繋ぎ合わせることができる。本稿でとりあげた作品はそのごく一部にすぎないが、マンガによる表現を通して、医療と健康を私たち自身の身近な問題として捉え、世界の認識を新たにするきっかけをもたらしてくれる。

(脚注)

*1

立命館大学生存学研究センター編『生存学の企て――障老病異と共に暮らす世界へ』生活書院、2016年。

*2

最新作となる『新生ヘルプマン ケアママ!』(2019年~、「週刊朝日」連載)は『ヘルプマン!』を継承する作品として、訪問ヘルパーとして働くシングルマザーを主人公とする物語である。

*3

MK Czerwiek, ed., Menopause: A Comic Treatment, Pennsylvania State University Press, 2020. MK・サーウィックは、1994年から2000年までHIV/エイズケア病棟看護師として勤務した経験に基づく、長編第1作『テイキング・ターンズ HIV/エイズケア371病棟の物語』(Penn State University Press、2017年)を発表。グラフィック・メディスンの中心メンバーとして活躍する以外にも、女性アーティストによる新しい表現の可能性を探る「Laydeezdo Comicsプロジェクト」に参加(ロンドンを拠点とする当プロジェクトの米国シカゴ支部のコーディネーターを担当)している。

あわせて読みたい記事

- 越境するグラフィックノベル第2回 セクシュアリティ2018年12月6日 更新

- LLマンガとは?――マンガ研究者吉村和真氏に聞く2019年10月8日 更新

- 第23回文化庁メディア芸術祭 マンガ部門 受賞者トーク「時を超える「マンガ」そして「サピエンス」」レポート2020年11月24日 更新